La coopération sur le Nil

Il ne s’agit pas d’un jeu de somme nulle

Par Seifeselassie Lemma

|

|

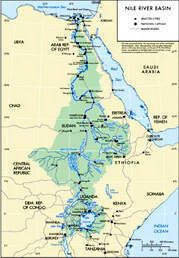

Bassin du Nil

|

Le Nil est un fleuve qui traverse dix États riverains dont cinq figurent parmi les dix pays les plus pauvres du monde. Leur pauvreté, associée à une

explosion démographique alarmante et à la dégradation de l’environnement, nécessite la participation de tous les États riverains au développement des

ressources du Nil.

“Le traité pour l’utilisation totale des eaux du Nil”, conclu entre l’Égypte et le Soudan en 1959, divise le fleuve entre les deux pays. Les

autres pays riverains, notamment l’Éthiopie - qui compte une population de plus de 60 millions d’habitants (et qui atteindra 120 millions d’ici 2025), d’où 86 % des eaux du Nil

proviennent de ses plateaux - en utilise à ce jour seulement moins de 1 %. En dépit des besoins existants, l’Éthiopie n’a pas réussi à développer ses

ressources en eau pour alimenter sa population, principalement par manque de ressources financières. Les politiques des institutions financières internationales telles que la Banque

mondiale, qui ont augmenté les difficultés des pays riverains situés en amont à obtenir le financement des programmes de développement sans le consentement des pays

situés en aval, ont contribué à aggraver la situation. Les sources bilatérales du financement n’ont rien changé au problème. Les investissements

étrangers dans l’exploitation des eaux du Nil ont été pratiquement inexistants. Les États situés en aval ont donc maintenu le droit de s’opposer aux entreprises de

développement des États situés en amont.

La situation est telle que l’Éthiopie, dont le nom évoque immanquablement la sécheresse et la famine, est condamnée à attendre pendant que quelques États

utilisent l’ensemble des eaux du Nil. De surcroît, pour aggraver la situation, ces derniers continuent d’introduire de nouveaux programmes d’irrigation de grande envergure.

En conséquence, les pays situés en amont n’ont pas d’autres choix que de prendre unilatéralement des dispositions. Cependant, de nombreux pays situés dans le bassin du

Nil, y compris l’Éthiopie, estiment que même si le partage des ressources en eau risque de déclencher un conflit, il est important d’agir conjointement.

La coopération sur le développement du Nil n’est pas un fait nouveau. Des efforts ont été menés pour donner aux pays le droit d’exploitation du fleuve - par le

biais d’entreprises communes telles que HYDROMET, UNDUGU et TECCONILE. Cependant, les tentatives se sont soldées par des échecs, principalement parce qu’elles n’ont pas réussi

à gagner la confiance des États riverains ni à susciter leur participation. Beaucoup, dont l’Éthiopie, ont refusé de s’associer à ces programmes

considérant qu’ils avaient pour but d’institutionnaliser le statu quo injuste sur les eaux du Nil, tel que l’attestait l’Accord de 1959. Des efforts bilatéraux en matière de

coopération n’avaient, non plus, aucune chance de réussite. Il n’avait jamais existé un degré de confiance minimum nécessaire pour assurer une coopération.

Mais la situation n’est pas désespérée; une lueur d’espoir brille à l’horizon.

La Banque mondiale et les autres organisations internationales qui, du point de vue de certains États riverains, étaient impliquées depuis trop longtemps dans cette situation,

ont décidé qu’il était temps de prendre des décisions. Les fonds dégagés par la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le

développement (PNUD) ont permis de lancer l’Initiative pour le bassin du Nil (IBN) et le Cadre de coopération sur le Nil, deux programmes très différents qualitativement

qui, pour la première fois dans l’histoire, ont réuni tous les pays riverains. Vu le degré de méfiance qui caractérisait la situation, assurer la participation de

tous ces pays à des programmes de développement des eaux du Nil est une étape importante vers la coopération.

La vision de l’INB - promouvoir un développement socio-économique durable par une utilisation équitable des eaux du bassin du Nil et une juste répartition des avantages

de cette ressource commune - a été adoptée par tous les pays riverains. Ils ont même été au-delà et ont tenté de définir et de traduire

cette vision en proposant des projets d’étude concrets. Une telle initiative est une grande réussite. Mais il ne faut pas perdre de vue que la tâche à laquelle nous avons

à faire face est beaucoup plus ardue et beaucoup plus complexe.

Chacun sait que la véritable stratégie de l’IBN est d’obtenir le consensus de tous les pays riverains sur les questions les moins controversées en remettant à une date

indéterminée, ou au soin des générations futures, les questions fondamentales et litigieuses. Il ne fait aucun doute que les programmes établis dans le cadre de

l’IBN ont pour objectif principal de renforcer la confiance. Les questions qui se posent sont donc de savoir si ces mesures d’“instauration de la confiance” ont une chance d’améliorer

l’état chronique de méfiance et de suspicion qui a caractérisé le développement des eaux du Nil. L’IBN aidera-t-elle les pays riverains à mettre à

jour le statu quo injuste qui existe sur l’exploitation des eaux du fleuve ? Plus précisément, l’Égypte est-elle disposée à réduire l’utilisation de ces eaux

en faveur de pays comme l’Éthiopie ? L’Éthiopie pourra-t-elle poursuivre son programme de développement sans diminuer considérablement les ressources du Nil ? Le Soudan

pourra-t-il surmonter sa paranoïa et être prêt à jouer une rôle catalyseur dans le règlement à l’amiable des questions ayant trait au Nil ? D’autres pays

riverains seront-ils les acteurs d’une réelle coopération et seront-ils prêts à agir en conséquence ?

Alors seulement pourrons-nous parler d’une vraie coopération sur le Nil et d’une réalisation possible de la vision de l’IBN. Autrement, cette Initiative, et la vision qui y est

associée, seront peine perdue. En fait, leur échec ne ferait que renforcer, d’une part, le climat de méfiance et de suspicion qui existe parmi les États riverains et,

d’autre part, la frustration des facilitateurs ainsi que l’unilatéralisme, ce qui risquerait de déclencher un conflit sur l’utilisation des eaux. Par contre le succès de l’IBN

assurerait aux États situés en aval la sécurité ainsi qu’un approvisionnement durable en eau et donnerait aux États situés en amont, comme l’Éthiopie,

une chance de développement.

Il est impératif de créer un partenariat institutionnel. “Un programme-cadre de coopération (D3)”, ayant pour but d’examiner l’aspect juridique et institutionnel de la

coopération, a été lancé en 1997. Cette initiative, appuyée par le PNUP, est destinée à “mettre en place un cadre juridique et institutionnel” et le

“développement d’un processus pourvu d’objectifs clairs qui déboucheraient sur la détermination du droit équitable et légitime d’utiliser l’eau par chaque pays

riverain.”

Ces objectifs sont au cœur même de la question du développement des eaux du Nil, c’est-à-dire le droit équitable pour tous les États riverains de disposer de

ces eaux. Ce droit a toujours été, et reste toujours, la question la plus importante du débat. Au cours des trois dernières années, des progrès

considérables ont été accomplis dans le cadre du “Programme-cadre de coopération sur le Nil”. Le comité, composé de trois experts des pays riverains, ont

réussi, malgré le climat de méfiance ambiant, à identifier les questions fondamentales et à définir les différences qui opposent les pays. Il a

cherché à trouver un terrain d’entente sur les questions les plus importantes et a examiné les manières ainsi que les moyens de contourner les litiges.

Il est encourageant de noter que le groupe d’experts a élaboré un projet d’Accord sur le cadre de coopération sur le Nil qui contient, il est bien normal, de nombreux points

entre parenthèses. L’élaboration du nouvel accord entre tous les États riverains constitue un grand pas en avant. Les différences entre ces États, notamment

l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie, concernant certaines clauses importantes de l’accord pourront être surmontées si, de leurs côtés, les leaders des pays

riverains font preuve de la volonté, de la détermination et du courage nécessaires et que la communauté internationale poursuit son rôle de facilitateur.

La réduction de la pauvreté dans le bassin du Nil passe par le développement des ressources en eau du Nil par tous les États riverains. Naturellement, l’utilisation des

eaux destinées à la consommation entraîne une réduction du débit du fleuve. Si l’Éthiopie envisage d’aménager le fleuve, cela réduira la

quantité d’eau dont disposeront les autres pays riverains. Pour ces pays, la coopération peut donc signifier une réduction de l’eau et il n’est donc pas surprenant qu’ils n’aient

jamais réussi à s’entendre sur cette question. La question est la suivante : “La situation de monopole est-elle durable ?” Coopération ou non, des pays tels que l’Éthiopie

ont atteint le stade où ils n’ont pas d’autres choix que d’utiliser les eaux du Nil pour l’irrigation, l’alimentation hydraulique et autres besoins de la population.

Depuis cinquante ans, les conflits sur la question des eaux du fleuve ont été de mise et ont engendré un climat d’insécurité qui est presque un mode de vie dans

cette région. Ceux qui avaient faussement l’impression que le statu quo injuste qui prévalait allait se prolonger n’ont rien fait pour promouvoir une coopération entre les pays.

Il est désormais clair pour tous que la coopération est la seule alternative possible. La coopération sur le le Nil n’est pas un jeu de somme nulle. Comme telle, elle demande la

bonne volonté et la résolution de tous les États riverains afin d’assurer le développement des eaux du Nil au profit de toute la communauté nilotique.

|

Seifeselassie Lemma, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères d’Éthiopie, a participé au

Consortium international pour la coopération sur le Nil (CICN), qui s’est réuni à Genève à la fin juin 2001.

|

|