Regard sur le monde

Harmoniser les objectifs de l’environnement et du développement

Par Ernst von Weizsaecker

|

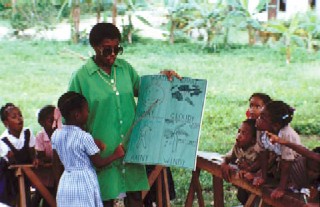

Photo/ONU/OMS/Almasy |

Le Sommet mondial du développement durable est la troisième conférence consacrée à ce sujet. La première fut la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, qui s’est tenue à Stockholm en 1972. Ensuite, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a été fondé à Nairobi et a marqué la prise en compte des questions écologiques dans les programmes de plusieurs institutions de l’ONU. Dix ans après, une réunion a été organisée afin d’évaluer les progrès réalisés depuis la Conférence de Stockholm. Le résultat a été décevant.

La détérioration de l’environnement touchant principalement les pays en développement, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, dirigée par le Premier Ministre Norvégien, le docteur Gro Harlem Bruntland, a été créée pour étudier les raisons de cette situation. Après trois ans de travail intense, la Commission a publié en 1987 un rapport, « Notre avenir commun », qui a été soumis cette même année à la discussion lors de l’Assemblée générale de l’ONU. L’ONU a ensuite décidé de réunir une autre conférence, consacrée cette fois à l’environnement et au développement, qui s’est tenue à Rio de Janeiro (Brésil), en 1992.

Le « Sommet Planète Terre » de Rio, la deuxième conférence de l’ONU, a donné trois résultats importants : la Convention-cadre sur les changements climatiques, la Convention sur la biodiversité et l’Action 21, considérée par de nombreux observateurs comme une initiative aboutissant, si elle était correctement appliquée, à un développement durable, un terme déjà présent dans le rapport Brundtland. Cinq ans après, l’Assemblée générale a organisé une session spéciale à New York afin de faire un bilan des progrès réalisés depuis la Conférence de Rio.

Devant les résultats décevants, l’ONU a décidé d’organiser une autre conférence - le Sommet mondial du développement durable - qui se tiendra à Johannesburg (Afrique du Sud) en août/septembre 2002.

|

Photo/ONU |

Force est de constater que les conférences et les rapports de l’ONU n’ont pas réussi à ralentir les tendances négatives, encore moins à y mettre un terme ou à les inverser. Il est indiscutable que les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont réalisé de nombreux progrès pour ce qui est du contrôle de la pollution mais la pollution n’est plus le problème écologique principal.

Il semble que rien ne soit fait pour atténuer les effets du réchauffement de la planète. Le Panel intergouvernemental sur les changements climatiques1 craint qu’au cours du XXIe siècle, les températures moyennes n’augmentent de 2 à 5,8 °C à cause de l’effet de serre. Ceci pourrait théoriquement avoir des effets désastreux sur l’agriculture mondiale et potentiellement sur le milieu marin. Pour mettre fin à cette tendance, il faudrait stabiliser les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) aux niveaux préindustriels ou à ceux, moins ambitieux, de 1990. Cela signifierait, cependant, une réduction des émissions de CO2 dans le monde d’au moins 50 %. Or, les aspirations du développement économique tendent plutôt vers un doublement des émissions de dioxyde de carbone.

Dans le domaine de la biodiversité, les pertes sont toujours très importantes; on estime que quelque 50 espèces végétales ou animales disparaissent chaque jour ! La cause majeure semble être la conversion des terres à des fins industrielles et agricoles. William Rees et Matthis Wackernagel2 ont présenté le concept de l’« empreinte écologique » comme l’un des moyens de mesurer cette utilisation du sol. Elle représente l’utilisation directe et indirecte du sol nécessaire pour l’alimentation, l’habillement, le transport, l’industrie, les loisirs, l’énergie, etc.

L’empreinte écologique des pays développés est généralement de 4 hectares par personne. Or, la plupart d’entre eux sont trop petits pour satisfaire toutes leurs empreintes écologiques. Ils sont donc contraints d’exporter la plupart de ces empreintes dans des pays moins peuplés aux demandes moins élevées.

Si les 6 milliards de personnes vivant sur la planète avaient le même niveau de vie que celui des pays de l’OCDE, il faudrait au moins deux planètes Terre. Mais il n’y en a qu’une. Il serait donc impératif de réduire ces empreintes au moins d’un facteur ou deux, en supposant que les pays en développement aient droit de disposer des mêmes droits et des mêmes aspirations en ce qui concerne la richesse et le bien-être. Les tendances et les défis ont un impact important sur Action 21 et les perspectives du développement durable. Si nous devons réduire les émissions de dioxyde de carbone et les empreintes écologiques d’au moins un facteur ou deux, tout en tentant de doubler au moins la richesse mondiale, nous serons confrontés à la nécessité d’utiliser au moins quatre fois plus efficacement les ressources naturelles.

|

Photo/ONU |

Heureusement, cet objectif n’est pas aussi invraisemblable qu’il ne le paraît au premier abord. Amory et Hunter Lovins et moi-même avons écrit un livre intitulé « Factor Four »,3 qui présente cinquante exemples de productivité des ressources multipliée par quatre. Les automobiles peuvent consommer 3,8 litres aux 241 km, les systèmes de refroidissement peuvent fonctionner avec 25 % de la consommation d’électricité actuelle et les immeubles peuvent être conçus de manière à réduire l’apport d’énergie.

Nous pouvons fabriquer des produits agricoles avec un quart des apports énergétiques européens; nous pouvons économiser des matériaux en utilisant des techniques de remise à neuf et, dans de nombreuses utilisations industrielles, agricoles et domestiques, l’eau peut être utilisée quatre fois plus efficacement qu’à l’heure actuelle.

De plus, l’énergie et les matériaux utilisés peuvent être optimisés sur le plan écologique, comme cela se fait déjà dans plusieurs pays. Dans de nombreux pays européens, les sources d’énergie renouvelables sont une industrie en plein essor et les matériaux peuvent être sélectionnés pour être recyclables. Les prix de l’utilisation des ressources naturelles rares devraient être augmentés progressivement de manière à inciter l’introduction de « technologies à quatre facteurs ». Une réforme de la taxe sur l’environnement ou des permis échangeables pour l’utilisation des ressources devraient être retenus comme instruments permettant de parvenir à ce but, ceux-ci pouvant être conçus de manière acceptable du point de vue social et économique. Les augmentations des prix engendrés par les taxes devraient être liées au rythme du progrès dans la productivité des ressources moyennes.

Des stratégies persuasives mises en place pour augmenter la productivité des ressources pourraient permettre de promouvoir une harmonisation des objectifs environnementaux et du développement, mettant ainsi un terme aux frustrations que nous avons connues depuis la Conférence de Stockholm de 1972.

Notes:

1 IPCC Third Assessment Report, Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cambridge University Press.

2 William Rees and Matthis Wackernagel. 1994. Ecological Footprints and Appropriated Carrying Capacity. In A.M. Jannson et al, Eds., Investing in Natural Capital. Washington: Island Press.

3 Ernst von Weizsaecker, Amory Lovins and Hunter Lovins. 1997. Factor Four. Doubling Wealth, Halving Resource Use. London: Earthscan. Disponible dans toutes les langues de l’ONU sauf l’arabe. Aux États-Unis, un livre traitant d’un sujet plus ou moins semblable est disponible : Paul Hawken, A. and H. Lovins. 2000. Natural Capitalism.

Liens:

Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy

Sommet mondial sur le développement durable

|

Ernst von Weiszaecker fut le Président fondateur de Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Il est membre du Bungestad, où il préside le Comité spécial sur la mondialisation économique. En 2001, il a été nommé membre du Panel des personnalités éminentes de l’ONU chargé de la préparation du Sommet mondial du développement durable de l’ONU, qui se tiendra à Johannesburg en septembre 2002.

|

|

|