Les phénomènes météorologiques extrêmes

Une logique défaillante !

Par Patrick J. Michaels

| Page d'accueil | Dans ce numéro | Archives | Anglais | Contactez-nous | Abonnez-vous | Liens |

| Article | |||||

| Les inondations qui ont eu lieu en Europe cet été, comme la sécheresse qui continue de sévir dans l'est des États-Unis, ont eu des conséquences tragiques. En 1998, le cyclone Mitch a fait environ 10 000 victimes en Amérique latine. En Chine, les inondations forcent chaque année des milliers de personnes à évacuer leur maison. Et la liste est longue. Ces catastrophes ont un point commun. Dans chaque cas, il y a toujours des autorités gouvernementales pour attribuer ces phénomènes au réchauffement de la planète et, dans chaque cas, elles ont eu tort. Mais, en aucun cas, je n'ai entendu les Nations Unies contrecarrer ces idées fausses. Il est temps de remédier à cette situation car exagérer les dangers du changement climatique ne fait que dévaloriser l'éthique environnementale.

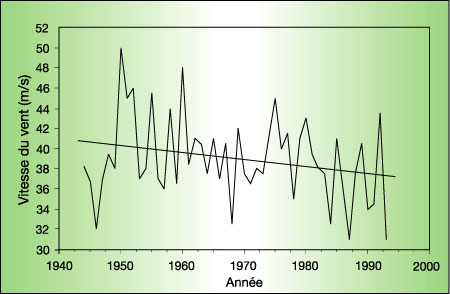

Les autorités s'appuient donc sur cette malheureuse déclaration pour attribuer les sécheresses, les tempêtes ou les inondations au réchauffement climatique. Ce genre de propos consternent les critiques, dont je fais partie, car la déclaration du GIEC de 1995 permet même d'attribuer au changement climatique les phénomènes climatiques qui sont plus normaux que la moyenne. Déclaration universelle, elle n'avait aucun fondement scientifique. Cette critique a apparemment porté ses fruits puisque le Troisième rapport du GIEC de 2001 ne contenait aucun texte similaire. Néanmoins, la déclaration avait eu un effet sur ceux qui, généralement, ont une connaissance limitée des questions environnementales. Il est donc temps de mettre les choses au clair : Les cyclones tropicaux. Plusieurs scientifiques, dont Christopher Landsea de la Division de recherche sur les cyclones de l'Administration océanique et atmosphérique nationale des États-Unis, ont démontré que le nombre de cyclones tropicaux (ouragans, typhons et tempêtes tropicales) n'était pas plus élevé. En fait, il y aurait une baisse de la vitesse annuelle moyenne maximale du vent dans le bassin de l'Atlantique. Ces informations ont été publiées par le GIEC mais, d'après une recherche effectuée sur le site Nexis-Lexis, aucun responsable gouvernemental n'a pris acte de son existence.

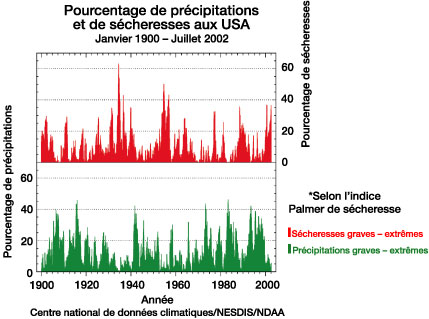

La sécheresse. Les précipitations dans le monde semblent augmenter légèrement avec la hausse des températures. Ce phénomène touche spécialement les greniers des latitudes moyennes, où on enregistre une augmentation de 10 % par rapport aux 100 dernières années. L'argument courant consiste à dire que même si les précipitations sont plus importantes, les températures augmentent si rapidement que la pluie plus abondante ainsi que toute l'humidité superficielle restante s'évaporent. Cette constatation peut être facilement examinée à la lumière de la sécheresse qui sévit aux États-Unis, que le gouverneur du Maryland, Parris Glendening, a attribué au réchauffement planétaire. Tandis qu'aux États-Unis les précipitations ont augmenté de près de 10 % au cours du siècle dernier, soit approximativement de 75 millimètres, les températures ont augmenté de 0,5 °C. Ce changement résulte d'une augmentation moyenne de l'évaporation d'environ 15 mm. Il est donc évident que les États-Unis reçoivent plus de pluies, plutôt que l'inverse. Cela peut se vérifier en examinant les indices hydrologiques, tels que l'Indice Palmer de gravité de sécheresse qui mesure à la fois les sécheresses et les précipitations extrêmes. Il est clair que les sécheresses ne sont pas plus fréquentes dans le pays et qu'il y a, de fait, une augmentation significative des précipitations statistiquement parlant. Des considérations similaires s'appliquent à la mousson en Inde. Un récent article paru dans la prestigieuse revue Science (Anderson et al. 2002), largement couvert par la presse, surtout avant le Sommet du développement durable de Johannesburg, révélait qu'en matière de mousson, il y avait peu de changements causés par les températures globales.

Les inondations. Une quantité importante d'idées erronées ont vu le jour autour d'études scientifiques montrant une augmentation du nombre de pluies " torrentielles ", pour reprendre les termes du Vice-président des États-Unis, Al Gore. Le travail initial revient en grande partie à Thomas Karl, qui dirige le Centre national des données climatiques des États-Unis. Il a mis en évidence que l'augmentation de la fréquence des précipitations était de l'ordre d'un peu plus de 50 mm par jour dans le pays. Rien à voir avec des pluies " torrentielles ". L'augmentation provient principalement de tempêtes produisant entre 50 mm et 75 mm d'eau. Une analyse de ces données révèle que l'augmentation des fortes précipitations, des tempêtes produisant plus de 125 mm d'eau par jour, survient deux fois dans une vie, soit 2 jours sur 27 500. Or, ces données ne figurent pas dans les rapports du GIEC sur le changement climatique. En Europe, les changements en matière de précipitations semblent être inchangés. Il est donc indéfendable d'attribuer les récentes inondations au réchauffement de la planète. Ces changements sont si minimes qu'ils n'ont pratiquement aucune répercussion sur le plan social. À l'ère de l'information fournie par des centaines de chaînes de télévision et par l'accès universel à Internet, ceux qui pratiquent la désinformation en matière de changement climatique sont rapidement contredits, au détriment de l'environnement et du mouvement écologique. Il est temps de mettre fin aux exagérations, et je fais appel à l'ONU pour qu'elle montre l'exemple. |

| La Biographie | |

|

| Page d'accueil | Dans ce numéro | Archives | Anglais | Contactez-nous | Abonnez-vous | Liens |