L'INTERVIEW de la Chronique

La marée affamée

Imprimer

Imprimer |

| Page d'accueil | Dans ce numéro | Archives | Anglais | Contactez-nous | Abonnez-vous | Liens |

| L'article | ||||

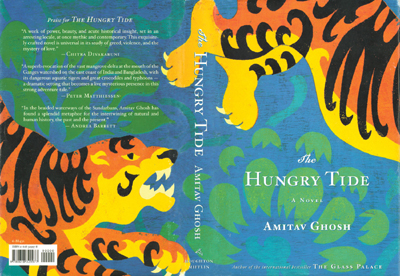

Amitav Ghosh est l'un des auteurs indiens de langue anglaise

actuels les plus importants. Né à Calcutta en 1956,

il est l'auteur de cinq romans acclamés dans le monde entier,

notamment Les lignes d'ombre, Le palais des miroirs ainsi que In

an Antique Land qui lie la recherche sociale et historique et des

souvenirs de voyage. Journaliste ayant parcouru le monde, il a écrit

des articles sur les dégâts causés le 26 décembre

2004 par le tsunami dans les îles Andaman et Nicobar. Une

collection de ses essais vient d'être publiée sous

le titre d'Incendiary Circumstances. À l'occasion de la publication de son nouveau roman,

La marée affamée, M. Ghosh s'est entretenu avec Hasan

Ferdous et Horst Rutsch de la Chronique ONU. Sur le rôle de la littérature dans un monde mondialisé

Sur les écarts culturels Je suis totalement absorbé et fasciné par l'histoire.

J'aime découvrir les aspects de l'histoire : elle ajoute

une richesse au lieu où chacun vit. Parlant d'histoire, l'un

des points les plus importants du texte est que les interactions

culturelles sont extrêmement difficiles dans le lieu où

se déroule l'action. Les deux personnages centraux de mon

livre ne peuvent pas se parler. Je crois que c'est exactement cette

forme de fossé culturel qu'il faut chercher à comprendre.

Quelqu'un qui a fait l'expérience de la non-communication

doit essayer de la représenter d'une manière exacte

ou intéressante. Le roman est tel qu'il est impossible d'y appliquer une formule. Prenez Herman Melville : on trouve certains éléments autobiographiques dans ses écrits, mais quand il écrit Moby Dick, il choisit un incident historique - le naufrage du baleinier The Globe, qui a été attaqué par une baleine. C'est à partir de ce fait qu'il a construit son histoire. Il a procédé de la sorte pour un grand nombre de ses œuvres. Sa nouvelle, Benito Cereno, est, en fait, basé sur un fragment de l'autobiographie d'une personne. Je trouve cela très intéressant. Je pense que les procédés imaginatifs des romanciers ne s'épuisent pas facilement ni ne sont suffisamment pris en compte. Certains romans remarquables sont inspirés d'expériences journalistiques. Gabriel García Márquez, par exemple, a été journaliste pendant de nombreuses années et nombre de ses histoires reflètent cette expérience. Ce sont simplement des histoires merveilleuses. Il n'y a pas de règles en la matière. Sur la découverte de l'histoire cette région Dans La marée affamée, je voulais mettre en

lumière cette région d'Inde si peu connue. Mais même

au Bengale, les Sundarbans sont un milieu hostile. Ce n'est ni un

sujet de réflexion, ni un sujet de littérature, ni

un lieu touristique. C'est un endroit tellement étrange.

Il n'y a aucun charme pour accueillir le touriste ordinaire. Les

tigres sont invisibles, il est impossible d'apercevoir des animaux

sauvages. Parfois, on peut voir un crocodile, quelques oiseaux,

mais rien à voir avec le Serengeti ou d'autres réserves

naturelles. Les Sundarbans n'offrent rien de tel aux touristes.

Mais, en même temps, c'est un lieu d'une immense beauté

et de présence. Pour l'apprécier, il faut y rester

un certain temps - trois ou quatre jours au moins - parce que la

beauté se révèle très lentement. Même

si des liens personnels profonds sont exprimés dans ce livre,

c'est un ouvrage de fiction. Il ne m'est jamais arrivé rien

de semblable mais, d'une certaine façon, on investit un grand

nombre d'expériences vécues même dans une œuvre

romanesque de ce genre. Un grand nombre de personnes que j'ai rencontrées,

les expériences que j'ai vécues, tout cela est dans

mon livre. Les Sunbardans sont une région sauvage - c'est comme une forêt. D'une certaine façon, on ne s'attend pas à un rendez-vous avec l'histoire dans un lieu comme celui-ci. Ce qui est étrange, c'est qu'en regardant de plus près, on découvre qu'un lieu qui semble exempt d'histoire est, en fait, constitué de couches profondes. C'est comme un oignon. On peut retirer les couches les unes après les autres et ne jamais trouver le centre : il en y a toujours plus. C'est exactement le cas avec les Sundarbans : c'est une mine intarissable de choses à voir. Rien de surprenant. Les Sunbardans étaient situés sur la route menant aux plaines du Gange. Pendant des millénaires, ce fut un lieu de passage important. Par exemple, le grand voyageur chinois Fa-hien est resté dans la région pendant deux ans. De même, des rapports signalent le passage de voyageurs européens, entre autres Marco Polo, qui a également visité les îles Andaman. Plus on regarde de près, plus on découvre de choses. C'est précisément cette expérience riche et profonde que ce lieu nous révèle. Sur la fiction, l'autobiographie et l'histoire Mon roman précédent, Le palais des miroirs,

était consacré en grande partie à l'histoire

de mon père. La marée affamée est à

nouveau étroitement lié à ma famille. C'est

le premier livre où l'histoire se passe entièrement

au Bengale, ce qui était très important pour moi,

précisément pour cette raison. J'ai pu également

découvrir en profondeur la richesse de cette région.

Je crois que mentalement et émotionnellement, je suis prêt

à y revenir - ce qui me prendra longtemps - mais c'est en

bonne voie. Il me faut, en général, trois à

quatre ans, parfois plus, pour concevoir l'idée d'un roman

et la mettre à exécution. J'ai mis cinq ans à

écrire Le palais des miroirs; quatre pour La marée

affamée. J'ai passé beaucoup de temps dans les

Sundarbans. J'ai vécu dans un village, rencontré des

gens et appris à attraper les crabes. J'ai aussi passé beaucoup de temps au Cambodge aux côtés

d'un spécialiste des dauphins. Nous avons remonté

le Mékong ensemble pour étudier les dauphins. Il est

intéressant de voir que dans la culture hindoue, un grand

nombre d'animaux, des vaches, des chats, des chiens, des singes,

figurent de façons différentes au sein de la civilisation.

Pourtant, les dauphins ou les baleines sont absents de cette culture.

Pas un mot à leur sujet. Même si le dauphin du Gange

a toujours peuplé cette région, il n'a pas suscité

un vif intérêt. Je ne sais pas pourquoi, car il y a

en Inde une population de mammifères marins très riche

et très diverse. Cette longue recherche a été

très intéressante. Cela m'a passionné. J'aime

beaucoup faire ce genre de recherches. Ma relation avec les Sundarbans a commencé avec ma famille. Un oncle y a été muté en 1947 pour diriger l'école d'une petite ville du nom de Gasaba, fondée par sir Daniel Hamilton. C'est grâce à mon oncle que j'ai pu établir cette relation durant des années. J'allais souvent lui rendre visite. C'est là où les graines ont germé pour ce livre. Les relations avec les gens, le sentiment de voir un paysage prendre corps dans son esprit. Cela a commencé en 2000 alors que j'avais fini Le palais des miroirs, qui se situe en Birmanie, pas très loin des Sundarbans. De nombreux passages de mon livre se passent dans les mangroves, les forêts, etc. À ce point, j'ai soudain compris que mon intérêt pour les forêts et les animaux était si fort que j'ai décidé d'écrire un livre qui explore ces sujets. L'idée de ce livre m'est venue naturellement. Sur le fait d'écrire un roman bengali en anglais Lorsque La marée affamée est sorti, quelqu'un m'a dit qu'il appartenait à la tradition du roman bengali qui donne une large place aux rivières. Je pense que c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que le Bengale est une terre de rivières. Il est surprenant que le monde des rivières ne soit pas présent dans tous les romans bengalis. Le livre ne décrit pas seulement la vie au Bengale mais utilise aussi des mots bengalis comme gamchha [serviette ou vêtement à petits carreaux]. Ce mot est utilisé lorsque Piya, qui a grandi en Amérique, se souvient soudainement du mot en bengali. Elle comprend alors que le mot a une résonance personnelle qu'elle ne saisit pas elle-même. Elle essaie de comprendre cette résonance parce que, d'une certaine façon, elle associe ce mot à son père. Et je crois que c'est justement le cas. C'est précisément ce que je disais : si cette sorte de communication profonde existe entre les langues et les expériences, elle doit se faire au travers de ces questions, des résonances et du sens qu'ont les mots. Au début, ce livre peut être difficile pour les lecteurs qui ne sont pas Bengalis, car ils doivent faire un effort pour entrer dans le sujet. Toutefois, cela varie beaucoup. Certains ont des difficultés, d'autres pas. J'utilise en fait très peu de mots bengalis et des lecteurs entrent immédiatement dans le texte. En général, quand cela pose un problème, c'est parce que le lecteur n'est pas familier avec la situation. Sur le déclin écologique des Sundarbans Quand je retourne dans les Sundarbans, certains changements sautent

aux yeux. Par exemple, si vous y allez aujourd'hui dans la partie

située en Inde (je iens à préciser parce que

je n'ai pas visité les Sundarbans au Bangladesh), l'une des

choses qui frappent le plus c'est la rareté des oiseaux.

On ne voit pratiquement aucun oiseau. Je me souviens qu'avant, on

pouvait observer des populations d'oiseaux mais cette faune a complètement

disparu. Il y a quelques années, les bancs de vase étaient

couverts de crabes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. De même,

les Sundarbans tiennent leur nom de l'arbre sundari. Aujourd'hui,

ces arbres sont très rares. Ces changements affectent les mammifères marins. Au XIXe

siècle, les Sundarbans abritaient un grand nombre de mammifères

marins. Selon les zoologistes, il y avait des dauphins, des baleines,

des dugongs - et pas seulement une ou deux espèces mais de

nombreuses espèces différentes. Aujourd'hui, on n'en

voit pratiquement aucune. La dernière fois que j'y étais,

j'ai dû voir deux dauphins du Gange. Je n'ai pas vu d'orques

ni de dauphins de l'Irrawaddy. Une catastrophe est en train de se

produire. Autre problème : l'élevage des crevettes. Elles ne

se reproduisent pas dans des étangs mais au large. Les pêcheurs

passent les eaux au crible avec leurs filets aux mailles très

serrées et trient les crevettes parmi les débris.

Ils ne gardent que les larves pour lesquelles ils sont assez bien

rémunérés. Mais, dans le processus, ils éliminent

aussi les œufs des autres poissons, ce qui représente

une vraie catastrophe écologique qui risque de décimer

des populations entières de poissons. Il faudrait changer

ces pratiques de toute urgence. Le changement climatique est une question cruciale pour certaines

populations dans le monde. En cas de réchauffement de la

planète, les parties du monde qui seraient le plus touchées

sont les rivières et les deltas : les deltas du Nil, du Gange

et du Brahmapoutre. Le delta du Bengale est très peuplé.

Environ 200 millions de personnes y vivent. Si le niveau de la mer

augmentait de 3 mètres ou même de 1,50 mètre,

des centaines d'hectares disparaîtraient. Des millions de

personnes perdraient leurs moyens d'existence. C'est une question

qu'il faut envisager. Elle doit être au premier plan de nos

pensées. On ne peut l'ignorer. Cette situation affecte nos

conditions de vie, ici et maintenant. Dans les Sunbardans, l'eau potable est un immense problème. Un biologiste allemand, qui s'est rendu dans cette région, a conclu que les tigres tuaient les êtres humains parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'eau douce. Des puits ont été creusés, à coûts élevés, pour les tigres alors que les êtres humains n'avaient pas d'eau douce. Ils voyaient ces puits destinés aux tigres pendant qu'eux et leurs enfants mouraient parce qu'ils n'avaient pas accès à l'eau douce. On ne peut pas ignorer ce problème. Si on se soucie de l'environnement, est-ce une raison pour se désintéresser de la situation des êtres humains, en particulier des pauvres ? Sur les populations autochtones Je pense que la question des forêts a pris une tournure inquiétante

en Inde. Dans une nation démocratique, il est impossible

d'empêcher toute une population d'utiliser la forêt.

Sinon, tôt ou tard, des dirigeants seront élus qui

changeront la législation. C'est exactement ce qui se passe

en Inde. Le Parlement indien vient de présenter un nouveau

projet de loi qui redonnera aux populations tribales autochtones

les droits qu'elles avaient perdus lorsque les Britanniques ont

pris le contrôle des forêts dans les années 1860.

Les anciens droits de pâturage, de collecte de bois et autres

devront être rétablis. Il est clair que toutes ces

communautés tiennent à se les réapproprier.

Les forêts étaient accessibles mais quand ces villageois

ramassaient du bois de chauffage, l'agent du Département

des forêts leur demandait soit de lui verser un pot-de-vin

soit de payer une amende. Les peuples autochtones ont été

des victimes. Ils ne sont pas responsables du déboisement.

Les coupes de bois sont le plus souvent pratiquées par des

marchands de bois venant des villes avec la complicité de

Département des forêts. En Inde, deux groupes seulement avaient un intérêt dans les forêts : les populations tribales et l'élite - les anciennes familles riches qui contrôlaient les forêts et allaient chasser le tigre ou s'adonnaient à des activités similaires. Elles s'opposent au projet de loi. Elles réussiront peut-être aujourd'hui mais cela ne durera pas éternellement. Si le gouvernement ne fait pas preuve de souplesse ou d'imagination, cette législation sera annulée. Et ce problème n'est pas spécifique à l'Inde. Prenez les États-Unis, par exemple. Ils pourraient fermer une autoroute en Floride pour sauver la panthère de Floride, mais ils ne le font pas parce que trop d'automobilistes empruntent cet axe routier. Avec un système politique démocratique en place, il est très difficile de promulguer une loi qui soustrait les droits aux personnes. Sur les fossés culturel et numérique Aujourd'hui, on lit un peu partout que l'Inde est devenue un nouveau

géant des technologies de l'information. C'est vrai, je pense,

mais comme l'Amérique et tant d'autres endroits, l'Inde est

compoée de deux pays : d'un côté, une population

très ancrée dans le monde moderne, principalement

les centres urbains qui produisent à un certain rythme, et,

de l'autre, les zones rurales, qui sont presque un autre continent.

Si vous allez aujourd'hui dans les Sundarbans, vous aurez l'impression

que rien n'a bougé depuis cent ans. Il existe donc un fossé

immense entre ces deux parties du pays et je pense que c'est trompeur

d'identifier un pays comme l'Inde avec les centres d'appel et d'autres

activités similaires. En fait, les citadins ont oublié

combien leur vie est aux antipodes de celle des villageois. C'est

particulièrement vrai pour l'Inde orientale, la partie la

plus sous-développée du pays. Il est certain que ces

régions exclues du mouvement sont très présentes

à mon esprit. Je ne voudrais pas avoir l'air de décrier ce mouvement de la mondialisation dans les autres parties de l'Inde. Je pense que c'est bien que les choses bougent mais le fossé semble pourtant se creuser. Quand je vais aujourd'hui dans les Sundarbans, je suis, d'une certaine façon, un représentant de l'Inde urbaine en pleine expansion. Ma relation avec cette région est identique à celle des personnes qui y ont vécu, construit leur vie et y ont passé trente, quarante ans à aider les populations locales. J'ai ressenti le besoin de réconcilier ces deux univers. L'aspect rural et l'aspect urbain font tous les deux partie de mon expérience. Pour en rendre compte avec exactitude dans mes écrits, je devais inclure les deux aspects. Sur le fait de faire entendre la voix des pauvres Dans La marée affamée, Kanai est issu de l'Inde

moderne. Le monde dans lequel il vit évolue rapidement. Il

est riche et gagne de l'argent. Pourtant, il ne peut oublier qu'il

existe une autre Inde, représentée par Fokir. C'est

toujours présent à son esprit. Je crois qu'il en va

de même pour la plupart des Indiens. Même ceux qui conduisent

des voitures de sport et vont dans les night-clubs savent qu'il

existe une autre réalité. Cela a souvent un effet

positif. Infosys, une entreprise indienne de technologies de l'information,

en est un exemple remarquable. Ses fondateurs ont, entre autres,

versé des fonds aux projets de développement des rivières.

On a conscience de cette autre réalité. Les Indiens

ont rapidement embrassé le monde contemporain mais, en même

temps, ils ont le sentiment que ce qu'ils ont gagné d'un

côté, ils l'ont perdu de l'autre. Une partie de nous,

des aspects de notre vie, ont été perdus. Je crois

que ce regret, cette nostalgie, sont présents dans beaucoup

d'esprits, pas seulement dans le mien. Même si je fais partie

de l'Inde urbaine, du monde urbain même, j'ai toujours été

attiré par ce qui est marginal, lointain et rural. Il était

donc presque naturel pour moi de désirer écrire sur

ces aspects, voir comment je pourrais les concilier. Kanai fait

partie de cette expérience. Piya aussi (mais complètement

séparée de ce monde) ainsi que Kokir. Je connais beaucoup

de gens qui vivent là-bas et qui, dans un certain sens, sont

satisfaits de la vie que leur offrent les Sundarbans. Dans le roman, Fokir n'oublie jamais que Kani représente

le monde qui a détruit le sien. Chaque fois que je suis allé

dans les Sundarbans, je n'ai pu qu'être sensibilisé

à la nature des dilemmes moraux auxquels nous faisons face

quand on me disait : " Pour vous, nous sommes simplement de

la nourriture pour animaux, n'est-ce pas ? Les tigres sont vos animaux

domestiques et nous, nous sommes seulement leur nourriture. "

En effet, la population paie un lourd tribut. Selon le Département

des forêts des Sundarbans indiens, les tigres tuent chaque

année des dizaines de personnes. Les anthropologues estiment

que ces chiffres sont très en deçà de la réalité

et qu'il y a au moins 200 victimes chaque année. Si l'on

inclut les Sundarbans au Bangladesh, ce chiffre passe à 300,

peut-être même 500. Partout ailleurs, ce problème

serait considéré comme un problème national

important. Cela montre que ces populations appauvries qui meurent

sont extrêmement pauvres et que leurs voix ne sont pas entendues.

Elles ne peuvent pas se faire entendre et c'est pourquoi nous ne

prêtons pas attention à leur situation. C'est incroyable.

|

| Page d'accueil | Dans ce numéro | Archives | Anglais | Contactez-nous | Abonnez-vous | Liens |

|

|